Mit dem letztjährigen Ergebnis war ich noch nicht zufrieden. Der Planetarische Nebel Kn 9 um den Weißen Zwerg Lan 21 kam mir noch nicht deutlich genug heraus. Dem Bild fehlte noch Belichtungszeit, die ich in 2024 nachgeholt habe. Das hat sich, wie ich finde, gelohnt.

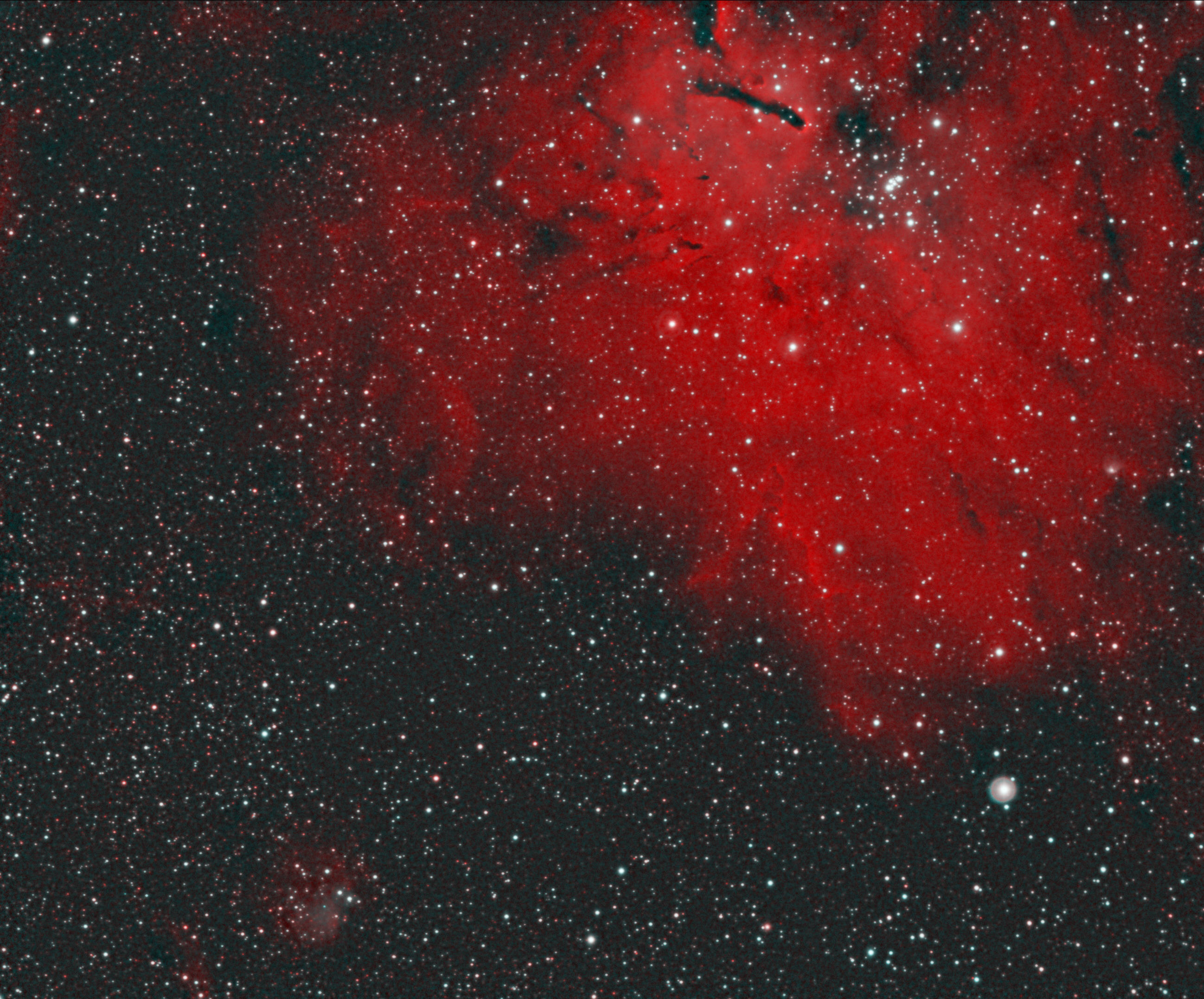

Auch wenn in diesem Falschfarbenbild der Emissionsnebel Sh2-86 in kräftigem Rot erscheint, war er doch nicht das Hauptziel meiner Aufnahme. Das war der Planetarische Nebel Kronberger 9 um den Weißen Zwerg Lan 21 unten links in der Ecke. Ich hatte nur versucht, so viel wie möglich von dem prominenteren Nachbarn ins Bildffeld zu bekommen. Der weithin unbekannte Planetarische Nebel Kn 9 (Kn 9) war mir einige Tage zuvor auf einer Weitfeldaufnahme von Sh2-86 eines anderen Astrofotografen aufgefallen.

Zunächst wurde der Zentralstern, der Weiße Zwerg, in einer Durchmusterung von Fotoplatten nach UV-hellen Sternen gefunden und von Lanning 1973 als Nummer 21 in einer Liste von 82 Objekten veröffentlicht. Seitdem ist das Objekt als Lan 21 in Datenbanken zu finden. 2005 entdeckte Matthias Kronberger, dass Lan 21 der Zentralstern von einem mutmaßlichen Planetarischen Nebel ist. Der Nebel bekam die Nummer 9 in seiner 2006 mit einigen Kollegen der Deep Sky Hunters veröffentlichten Liste. Die Datenbank Simbad listet den Weißen Zwerg Lan 21 nun als Planetarischen Nebel, obwohl das nicht ganz korrekt ist, da Lanning ja den sehr schwachen Nebel gar nicht erkannt hat und Lan 21 nur den Zentralstern bezeichnet.

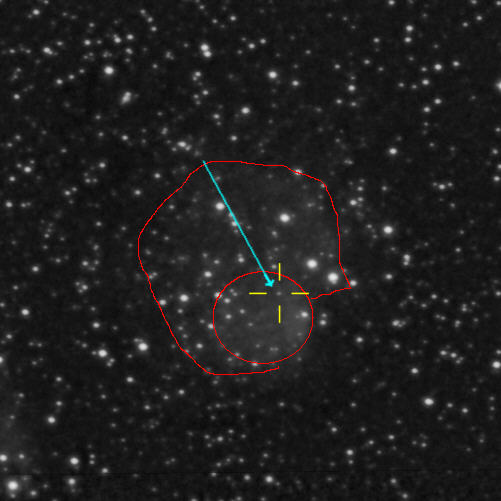

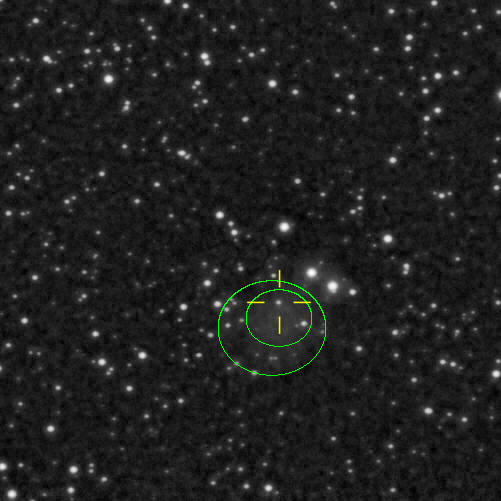

Kn 9 ist stark asymmetrisch. Der Weiße Zwerg ist in dieser Darstellung, bei der die Aufnahme im Licht des ionisierten Wasserstoffs und ionisierten Stickstoffs in den Rotkanal und die Aufnahme im Licht des ionisierten Sauerstoffs in die Grün- und Blaukanäle geschoben wurde, deutlich türkis sichtbar. Um ihn herum leuchtet das Gas auch eher türkis. Der Weiße Zwerg steht ziemlich zentral im ionisierten Sauerstoff. Der rote Schein ersteckt sich dagegen komplett nach Nordosten. Das Ganze erinnert ein wenig an Sh2-174, bei dem der Weiße Zwerg auch am Rand der Wasserstoffemision steht. Bei Sh2-174 durchwandert ein Weißer Zwerg eine Gaswolke und ionisert seine Umgebung. Und auch Lan 21 ist flott in Richtung Südwesten unterwegs. Allerdings geht man bei ihm noch von einem echten Planetarischen Nebel aus.

In dieser Aufnahme ist der Reflexionsnebel NGC 6820 am Südwestrand von Sh2-86 etwa in Bildmitte am rechten Bildrand zu erkennen. Auf der hα-gefilterten Aufnahme unten ist er nicht eindeutig als Reflexionsnebel erkennbar. Was man auf der Falschfarbenaufnahme sieht, ist allerdings kein ionisierter Sauerstoff, obwohl ein Filter für diese Strahlung [OIII] verwendet wurde. Der Filter lässt natürlich auch noch Licht "links" und "rechts" der Emissionslinien des Sauerstoffs durch, insbesondere, da das Durchlassfenster 12 nm breit ist. Was hier sichtbar ist, ist von Staub gestreutes blaues Licht in dem Wellenlängenbereich um die Emssionslinien des zweifach ionisierten Sauerstoffs.

In den nachfolgenden Bildern habe ich versucht die Gestalt des Planetarischen Nebels zu analysieren.

Datum: 05.07.24, 00:37h MESZ und 29.07.24, 00: 08h MESZ; 25.06.23, 00:25h MESZ und 26.06.23, 00:36h MESZ

Optik: f=750 mm f/5,4

Nachführung: TVGuider mit Watec 120N an 90 mm f/5,6

Gesamtbelichtungszeit: Hα 120+60+60 min, [OIII] 130+60+50 min (Einzelbilder: 600 Sekunden)

Kamera: Atik 460EX

Filter: 6 nm Hα und 12 nm [OIII] von Astronomik

Links ist das Komposit aus den Schmalbandaufnahmen durch den Hα- und [OIII]-Filter zu sehen. In der Mitte ist die Aufnahme durch den Hα-Filter dargestellt, rechts die durch den [OIII]-Filter. Die Position des Weißen Zwergs Lan 21 ist durch gelbe Kreuze markiert. Es gibt in beiden Filterbereichen einen etwa gleich großen helleren, rundlichen Bereich um den Weißen Zwerg und in hα drumherum einen unregelmäßig geformten schwächer leuchtenden Nebelteil. In [OIII] gibt es innen einen etwas helleren runden Nebelteil. Die Konturen dieser Bereiche habe ich versucht, in rot für Hα und in grün für [OIII] nachzuzeichnen. Auffällig ist, dass der Weiße Zwerg in beiden Filterbereichen weder im Zentrum der hellsten Bereiche noch des gesamten Nebels einschließlich seiner schwächeren Randgebiete steht. Im Hα-Bild (rote Konturlinien) ist der schwache Nebelbereich stark asymmetrisch.

Wenn man eine Achse durch die Mitte des schwächeren Nebelteils und den Weißen Zwerg zieht (türkisfarbener Pfeil), ergibt die Richtung (genauer: das Verhältnis der Strecken in Rektaszension und Deklination von 1:2) genau die Bewegungsrichtung des Weißen Zwergs. Er scheint eine Schleppe aus ionisiertem Wasserstoff hinter sich herzuziehen. Da ionisierter Wasserstoff mehr Zeit für die Rekombination*) als Sauerstoff benötigt, leuchten die ionisierten Wasserstoffnebel länger nach als die ionisierten Sauerstoffnebel. Das ist sowohl der Fall für einen Weißen Zwerg, der sich zufällig durch eine Gaswolke aus Wasserstoff und Sauerstoff bewegt und beide Atomsorten in einer Strömgren-Sphäre um ihn herum ionisiert (z.B. DeHt 5) als auch der Fall für einen Planetarischen nebel, der sich durch dichteres interstellares Medium bewegt und einen Teil seiner Hülle verliert (z.B. HFG 1). Allerdings sollte in letzterem Fall eine helle Kante an der "Vorderseite" des Nebels, d.h. in Bewegungsrichtung, sichtbar sein. Solch eine Stoßfront kann ich weder auf meiner Aufnahme noch auf denen von Durchmusterungen erkennen. Das ist schon sehr merkwürdig.

*) Rekombination nennt man das Einfangen eines freien Elektrons durch ein ionisiertes Atom. Wenn das Elektron auf seinen "angestammten" Platz springt, wird das ionisierte Atom wieder zu einem neutralen Atom. Dabei verliert das Elektron Energie, die als ein Photon mit dieser charakteristischen Energie emittiert wird. Was wir dann messen können, ist Strahlung einer charakteristischen Wellenlänge. Im Fall des Wasserstoffs sind es 656,28 nm. Die liegt im Bereich des sichtbaren Lichts und ist die Wellenlänge von Hα.